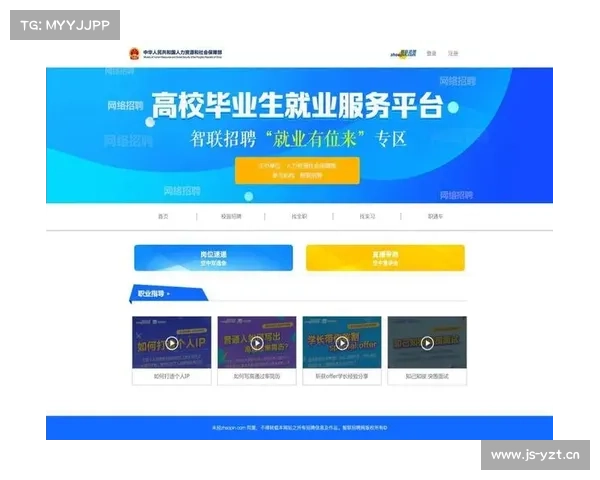

最近,一部名为《东极岛》的电影悄然进入公众视野,却意外引发了一场关于“铭记历史”与“抵制遗忘”的讨论。有人问:为什么要在今天重提一段几乎被尘封的二战往事?答案很简单:因为有些伤疤,不能因为时间久远就假装愈合;有些真相,必须用最直接的方式刻进民族的记忆里。

一段被刻意掩盖的“人道主义救援”

故事发生在1942年9月,一艘载有1816名英军战俘的日本运输船“里斯本丸”号,因未悬挂战俘标识,被美军潜艇误判为军舰击沉于中国舟山东极海域。这原本是一起因战争混乱导致的悲剧,但日军的后续操作却让事件彻底沦为一场蓄意谋杀——他们不仅封锁消息,还用木条钉死进水舱门、用帆布密封逃生口,甚至对浮出水面的战俘直接扫射。更令人发指的是,为掩盖罪行,日军竟计划屠杀目睹一切的东极岛渔民。

然而,历史在这里拐了个弯。200多位中国渔民顶着日军枪口,驾着小舢板在风暴中往返数十次,硬是从鬼门关抢回了384条生命。没有专业救援设备,没有政府指令,他们凭着“不能见死不救”的朴素信念,用血肉之躯对抗着法西斯的暴虐。这段历史在英国战俘的回忆录和当地渔民的口述中得以留存,却长期被国际舆论忽视——直到《东极岛》将镜头对准这段往事。

为什么这部电影让某些人“如坐针毡”?

电影上映前,网络上竟出现“抵制”声音。有人质疑“翻旧账”是否必要,有人甚至用“破坏中日友好”等说辞试图淡化历史。但仔细想想,真正心虚的究竟是谁?当日本政府至今拒绝为南京大屠杀、731部队等罪行道歉时,当他们篡改教科书、参拜靖国神社时,我们难道要配合他们表演“失忆”?

《东极岛》的特殊之处在于,它首次将“中国对西方人的救援”搬上银幕。过去,抗日题材电影多聚焦中日冲突,而这次的故事里,中国渔民拯救的是英国战俘——这恰恰戳中了某些人“中国只会被救、不会救人”的刻板印象。电影用铁一般的事实告诉世界:在法西斯面前,中国人从未袖手旁观;在人类良知面前,我们始终是守护者而非加害者。

《东极岛》的上映绝非偶然,这是咱们国家精心布局的战略举措!影片展现的是中国军民救助外籍人士的感人故事,向世界宣告中华民族历来秉持人道主义精神。即便在80多年前的艰苦岁月中,中国人民仍坚守救人于危难的传统美德。在当前国际格局下,这部作品已经该外界传递出明确信号了:中国始终是负责任的国际社会成员,与美国形成鲜明对比。选择与中国同行,才能共享发展机遇!

看电影,更是守护民族的集体记忆

有人问:80年前的事,和今天有什么关系?关系大了去了。当美国在亚太地区拉帮结派、当某些国家试图用“历史问题”绑架中国外交时,《东极岛》的上映恰似一声响亮的回答:我们铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了告诉世界——中国从未忘记自己从何而来,更清楚自己该向何而去。

电影中,渔民们冒着生命危险救人的场景,与今天中国在国际舞台上维护正义的姿态形成跨越时空的呼应。从也门撤侨到抗疫援助,从气候变化合作到维和行动,中国始终在用行动诠释“人类命运共同体”的理念。而这一切的底气,正来自于我们对历史的清醒认知:只有直面过去的伤痛,才能避免重蹈覆辙;只有捍卫真相的尊严,才能赢得未来的尊重。

8月8日,让我们共同完成一场“集体见证”

《东极岛》定档8月8日,这个日期本身就充满深意——它提醒我们,80年前那场救援发生在9月,而今天的我们,需要用行动让这段历史不被再次淹没。看电影不是娱乐,而是一场全民参与的“历史见证”。多一张票根,就多一份人证;多一次讨论,就多一份力量。

日本欠中国的道歉,不会因为时间流逝而自动生效;英雄渔民的壮举,不该因为国际舆论的沉默而被遗忘。当我们走进影院,我们不仅是在看一部电影,更是在向世界宣告:中国人的血性从未冷却,历史的账簿永远敞开。这一次,让我们用观影的浪潮,让真相冲破沉默,让正义不再迟到。